校長メッセージ【第4回】を更新しました

校長メッセージ(第4回)を更新しました。タイトルは、『地下鉄の車内や構内で「人をぶっちゃダメなんだよ。」を見かけますね。』です。

下記のURL、もしくは「校長メッセージ」バナーからご覧いただけます。

校長メッセージ(第4回)を更新しました。タイトルは、『地下鉄の車内や構内で「人をぶっちゃダメなんだよ。」を見かけますね。』です。

下記のURL、もしくは「校長メッセージ」バナーからご覧いただけます。

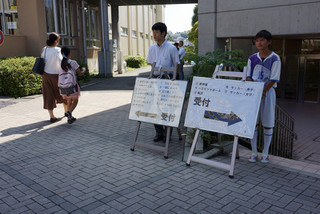

8月25日(日)、オープンスクールが開催され、今年も大勢の小学生が参加してくれました。「百聞は一見に如かず」ということわざの通り、森村学園を実際に「体験」していただくことで、森村のありのままの姿を感じていただけたと思います。気温の高い1日でしたが、ご来校いただきました皆様に御礼申し上げます。

長いと思っていたこの語学研修もあっという間に3週間が経ち、帰国の日となりました。

先日の土日にはフットボールを観に行ったり、グレートオーシャンロードに行ったり、メルボルン市内の観光をしたり、教会や買い物といった普段と変わらない過ごし方をしたりと様々でしたが、最後の週末を大事に過ごそうと言う気持ちは皆同じだったと思います。そしてそんな素敵な時間が終わり、帰国となりました。

ホストファミリーに見送られながらカバナントカレッジを出た我々は、16:00発の搭乗機のためひとまずメルボルン市内に向かいます。まるで映画のワンシーンのような州立図書館を見学した後に路面電車でドックヤードへ移動、まるでバースデーケーキのようなマンションに驚きながらもウォーターフロントを散策、名物のメルボルンスター、観覧車に乗りました。雨だった天気もこの時は晴れ渡り、市内一望の絶景を楽しめました。

それぞれが昼食を食べた後、バスはメルボルン市内を離れ空港へ移動、まずは第一ターミナルから国内線でシドニーへ移動しました。

綺麗な夕日に照らされたハーバーブリッジやオペラハウスを上空から見下ろしながら17:30にはシドニー空港に着陸、タラップを使って飛行機から降りると専用バスで国際線ターミナルへ移動です。カンタス航空の連絡バスは空港内を走っている為に前に飛行機が横切るときは飛行機優先のため一旦停止。なかなか普段は体験できないようなバス移動でした。

シドニーの空港では約2時間のフリータイムも取れ、各自が最後の買い物に追われました。そして定刻から15分遅れの20:30頃よりボーディングが始まり、今では貴重となったボーイング747ジャンボジェットにてナイトフライトで帰路に着きました。羽田空港には朝6時に到着、お盆で混雑を予想していましたが入国審査等の手続きもスムーズに進み、7時前には無事に解散致しました。

今回の語学研修ではカリキュラムを一部変更し、より現地の学校の授業に参加する機会を増やしました。このことにより、2回目の参加となった生徒も前回とはまた違う体験を得、様々な刺激を得たことでしょう。それと同時に現地の方々の、私たちを受け入れてくれる際の心の暖かさは変わらないものがあります。毎年毎年同じホストファミリーが森村生の受け入れに手を挙げてくれます。そのことの意味と、それがどれだけありがたいことなのかを参加生徒の皆はしっかりと考えて欲しいと思います。そして、この3週間での気付きや成長を、単に英語の成績といった数字に出る部分のみならず、日常の様々な個所において生かして欲しいと思います。その意味では、この語学研修はこれからが本当の始まりなのかもしれません。参加生徒のこれからの成長が楽しみです。

今回は、「生徒の感想」の最終回です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8月も半ばとなり、私たちは英語漬けの日々に別れを告げることとなりました。期待と不安を胸に成田空港から飛行機に乗ったときには長く感じられた3週間は、ホームシックを感じる間もないほどあっという間に過ぎていきました。今、飛行機に乗って東京に向かっていることが信じられないです。考える暇もないほど充実した日々だったので、ちょっとここで振り返ってみたいと思います。お付き合いください。 私がオーストラリアで何を学んだかと問われたら多分こう答えます。「ハプニングも含めて毎日を楽しく過ごせるライフスタイル」と。例えば、土曜日に買い物を友達に誘われて、前日の金曜日になっても翌日の予定の詳細をまったく気にしません。またホストマザーは、オーストラリア人にももちろんストレスはあるけれど楽に過ごせると言っていました。私はこのライフスタイルが大好きです。そして時間の使い方の上手さにも感心しました。私のホストシスターは11月に大学受験を控えていますが、「常にピリピリして家族と出かけないで家で勉強」という感じはなく、家族で出かけるときは一緒に出かけるし、家の手伝いもよくし、私たちと一緒にパズルをしたりもしてくれました。そこでふと、いつ勉強してるのかなと疑問に思い少し観察していました。すると映画を観ながらや、外出先での隙間時間を活用したり、時には夜遅くまで部屋の明かりがついていることに気づきました。勉強と遊びの両立、そこにはオンとオフの切り替え力、強い自制心が必要なのだと思いました。今思えば、学校の授業の中でもオンとオフの切り替えがはっきりしていました。日本では割ときちきちしてるのだと気づきました。

さて、大きな怪我や病気になることなく、パスポートを失くすこともなく、全員無事に帰ることができて良かったです。飛行機が離陸するときには「帰りたくない」という声が出るほどとても楽しい経験でした。 ありがとうございました。

今回は、引率教員の週末をご報告いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私は数学科の教員ですが、縁あってこの語学研修の引率をさせていただいています。実は私も生徒と同様、こちらでの滞在はホームステイです。学校がお休みの土曜日、日曜日に経験したことのうち、以下の2点をご報告させていただきます。

①Men’s shedというコミュニティ

オーストラリアでは街中で「Men’s Shed」と書かれた建物を見ることがあります。ホストに連れられて入ってみると、食事がとれる談話スペースの奥に、突如「技術家庭科室」のような「作業部屋」が現れます。オーストラリアは、子や孫に物を作ってあげる伝統があります。ここでは物作りを一つの大きな活動としていますが、それだけではなく、Men's Shedのメンバーで大型スーパーの前でホットドック屋さん運営するなど、定年退職後の気持ちの落ち込みを防ぎ、生きがいを見つけて支え合うコミュニティがMen‘s Shedというものなのだそうです。政府からの財政面での支援もあるようです。写真は孫に作ってあげた木馬だそうです。

②The Salvation Armyの活動

ホストファミリーのご夫妻は、Salvation Army(救済軍)という教会のコミュニティに参加されていました。毎週子供達に吹奏楽や聖書について教えたり、沢山の慈善活動を行っています。かつてはこの救済軍の活動を通じて教師としてザンビアに赴任されたこともあったそうです。この教会では、皆さん親切に私に話しかけてくださいました。教会を通じたコミュニティもまた、オーストラリアで大切にされているようです。日曜日のミサでの討論のテーマは「いかに人を気遣えるか」ということでした。この場で、インクルーシブ教育(健常者と障がいのある子どもがともに学ぶ教育)に取り組むある学校の先生とお話ができました。子供への深い愛情と仕事の意義について熱く語っておられました。日本では、「道徳」の授業を「宗教」に置き換えることが学校教育法で保証されています。道徳性の涵養への異なるアプローチを見ることができました。

ターム留学の生徒が7月14日(日)に日本を出発してほぼ一か月が経ちました。今回はターム留学生の様子をご報告いたします。

ターム留学制度は10週間現地の学校に入り、現地校生徒と同じ授業に参加し、同様にテストを受け、成績表を受け取り学園に戻るものです。各クラスに日本人生徒は基本的には1名です。現地校生徒と共に議論し、「課題解決型授業」に取り組みます。今年はメルトンクリスティアンカレッジに4名、レイクサイドカレッジに2名の合計6名がターム留学に参加しています。

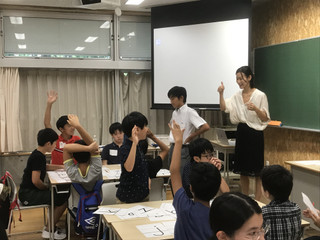

我々がそれぞれの学校を訪問した時には、森村の生徒だけで固まるような様子は見られず、すでに現地の友人と共にキャンパスで過ごしていました。現地での生活にもかなり慣れてきている様子です。授業で手を挙げて発言する姿や友人と英語で流暢にコミュニケーションをとる姿も見られ、ターム留学達の確実な成長を感じます。ホストファミリーの一人とも話をしました。礼儀正しく家庭でも手伝いを積極的にしてくれるとのこと。休みの日も自分からいろいろとリクエストをし、そのお願いを叶えるのが楽しみだと言ってくださいました。学校のみならず、家庭や休日といった全ての時間を有意義に使っているようで安心しました。

ターム留学生はこれからが正念場です。テストや発表の機会も増えていくことでしょう。最大限の努力をし、多くの経験を積んで学園に戻ってきてもらえればと思います。

本日はメルトンクリスティアンカレッジへの一日訪問を行いました。

メルトンクリスティアンカレッジは、ここカバナントカレッジと共に毎年夏の語学研修でお世話になっている学校です。森村学園との関係は10年以上あり、メルトンの生徒も過去3回森村学園を訪れています。今年は残念ながら参加者数の都合でメルトンでの短期語学研修は実施していませんが、ターム留学の生徒6名のうちの4名は例年通りメルトンクリスティアンカレッジにて学習に励んでいます。

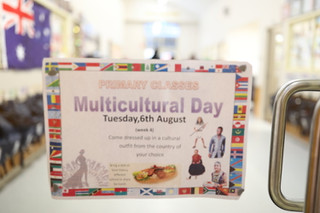

10時前に到着すると早速4つのグループに分かれ、年長と小学生のクラスへ。本日はMulticultural Dayといって、様々な国の文化を体験する文化祭のような日です。各クラスは事前にそれぞれ「国」を1つ選び、その国の文化や歴史を調べて教室を装飾してあります。そのような「国」となった教室を回ることで学校に居ながら世界旅行ができるという企画です。現地の生徒は一人一人が「特別パスポート」を持ち、訪れた「国」の言語や文化の特徴などをその「パスポート」に記入していきます。森村の生徒も一緒に「旅行」しながら、時には持参した日本の折り紙を渡したりして交流を図りました。

休憩を挟んで3時間目は中学生の授業に参加します。DramaやArt, Scienceのクラスへそれぞれ向かい、メルトンの生徒と一緒に同じ授業を受けました。授業によってはパラグラフで自分の意見をまとめる課題もあり、まさに「言語技術(Language Arts)」の授業の実践でした。カバナントカレッジで既に何度も現地の授業に参加していた経験もあり問題なくスムーズに授業に参加。この2週間の成長を強く感じます。

そして4時間目は再び小学生のクラスへ。軽食を食べながら、時には日本の文化や伝統について森村の生徒が説明をしつつ互いに交流を深めました。

お昼を挟んで午後はホールでチャペルの授業に参加。オーストラリアの国家を歌ったり、ここでも移民の人々のふるさとの歌を聴いたりといった異文化体験を行いました。そして14時過ぎにはメルトンを出発し、ジーロングへの帰路につきました。

こちらでの滞在も残り1週間を切りました。最初の1週間で耳が慣れ、次の1週間で自己表現ができるようになってきた生徒たちにとって、これからの1週間が一番の勝負時です。持てる力を最大限に発揮してたくさんのものを得て欲しいと思います。

今回も「私の週末」というテーマで、本研修に参加している生徒自身が自分の過ごした週末について記事を作成してくれました。2回目の今回は、高等部1年のSさんが担当しました。

*生徒本人が感じた様子をそのままお伝えするため、記事は原文のままになっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

皆さんこんにちは。高等部1年のSです。もうオーストラリアに来て2週間が経ち、だんだんとこっちでの生活にも慣れてきました。逆にあと1週間しかないのかと思うと少し寂しいです。今回はそんな私のオーストラリアでの週末を紹介したいと思います。

最初に言っておきますが、Tさんが書いた内容とだいぶ被りました。すみません。

<8月3日(土)>

私はこの日、オーストラリアで人気のある2つの観光スポットに行きました。最初に向かったのはChocolate Factoryです。ここでは様々な種類のチョコレートが売られており、また商品が作られているところをガラス越しに見ることができました。朝食はそこでチョコレートワッフルを食べました。語学研修出発前から想像はしていましたが、オーストラリアの食事は量が多く、そしてお菓子は究極に甘いことが多いです(笑)。ワッフルについてきたバニラアイスクリームは手の拳ほどの大きさで驚きました。「あれ、ワッフルがメインだよね?」と思ってしまうほどでした。この2週間で私は確実に太りました。次に向かったのはTwelve Apostlesです。ここでは海辺に並ぶ12の大きな岩を見ることができます。(今ではいくつか崩れてしまったそうです)私がホームスティしている家から片道2時間半ほどかかり、また海沿いをずっとくねくね走っていたこともあって、私は車酔いしました。到着した時には少し雨が降っていました。そんな天気の中でも海外から多くの観光客が訪れていました。大きな岩に波が打ちつけられ、とても神秘的な景色を見ることができました。帰り道、ホストマザーが「見て!!」というので何かと思ったら、野生のコアラがいました。野生のコアラを見たのは初めてで、「これぞオーストラリア」という感じがしました。そして夕食にはミートパイとフライドポテト、茹で野菜を食べました。

<8月4日(日)>

この日はまず午前に教会に行きました。教会では私のホストシスターがバンドと一緒に歌を歌っていました。教会に対して静かなイメージを持っていたのでとても驚きました。次は町に出て市場に行きました。そこにはたくさんのお店があり、それぞれのお店では各自が手作りした商品を売っていました。なんと現地のコーディネーターの方も出店していました。手作りのお菓子、帽子、アクセサリー、絵などなど( ‘ω’ )ノ可愛かったです。お昼にフィッシュアンドチップスを食べました。オーストラリアに来て2週間目で初のフィッシュアンドチップス!海が見える席でカモメに囲まれながら食べました。しかし、野菜がない…(本当に、確実に太りました。)昼食後にはK-MARTに行きました。ここはとにかくすべての商品が安く、現地校の友達も「K-MARTには絶対に行くべき!」というほどの人気のお店です。もしオーストラリアに来ることがあったらK-MART、おすすめですよ!この日は特別に遠出したわけではなく、オーストラリアの普通の休日を楽しみました。最後に、私がオーストラリアに来て驚いたことをいくつか書きたいと思います。(ごちゃごちゃ書いてあるので読みたい方だけどうぞ)

①カバナントカレッジでは2時間連続で授業を行っており、1、2時間目と3、4時間目の間の休み時間にスナックを食べます。オーストラリアに来て2週間が経ち、1,2時間目が終わるとお腹がすくようになってきました。

②寝る時間がとても早いです。21~22時には各自の部屋に戻ります。

③とりあえず学校ですれ違う時は「ハロー!」、知らない人でも目があったら笑顔で挨拶するのがマナーです。最初は少し変な感じでしたが慣れました!

④多くの家庭がキャラバンと呼ばれるキャンピングカーを持っています。私は先週末にホストファミリーの親せきと農場に行き、キャラバンで寝ました。仲は暖かくとっても快適でした(^O^)/

残り1週間ですが楽しみたいと思います。最後まで読んでくださりありがとうございました。

8月2日(金)はオーストラリアに来てから2回目の遠足です。今回はアボリジニの文化を伝えるナラナアボリジニ文化センター訪問と、ウールミュージアム見学及びジーロング市内の観光です。

ナラナセンターは通っている学校があるジーロング近郊に位置しています。バスでおおよそ30分の距離です。到着するとまずはアボリジニの歴史と文化についてガイドから説明がありました。そしてその後はブーメランの絵付けを行います。アボリジニの人々が使用していたそれぞれの記号の意味は既にこちらの授業で学んでおり、またブーメランの大まかなデザインも事前に考えてきていたので、皆すぐに竹串のような筆を使いそれぞれの絵を描いてゆきました。

そして次にブーメランの体験です。ガイドから正しい投げ方のレクチャーを受けたのちに、野球ネットのような安全対策が施された広い敷地にて実際にブーメランに挑戦しました。結果は…そう簡単に手元に戻ってくるものではありませんでしたが、皆それぞれ貴重な大検ができたと思います。

その後ジーロング中心地に移動し、ウエストフィールという大きなショッピングセンターで昼食です。自宅からお弁当を持参する生徒もいればフードコートで好きな食事を注文する生徒もいました。初めてメルボルンについた日の昼食もフードコートでしたが、今回は臆することなく注文している姿を見て、語学力以外も成長しているのだなと実感しました。

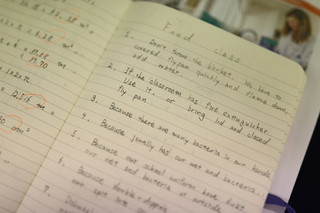

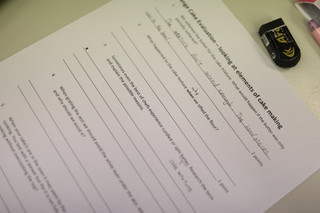

昼食後はすぐ横にあるウールミュージアムの見学を行いました。ミュージアムではただ見学するのではなく、配布されたワークシートに必要な情報を埋めながら進まなければなりません。それぞれが力を合わせながらも一生懸命に取り組み、終わってみれば皆がしっかりとワークシートを埋めることに成功しました。このワークを通してジーロングの街の歴史と、産業と人々の文化や生活の変化との関連性について学んでもらえたのではないかと思います。

今回は日程の都合上今回が最後の遠足となりましたが、前回のワイルドライフパークと金鉱見学、そして今回のアボリジニ文化体験とウールミュージアム見学を通して、学校に通うだけでは得られない貴重な体験ができたと思います。この2回の遠足で何を感じたかは個人で異なるでしょうが、それが何であれ、その「何かを感じる感性」のアンテナを少しは磨けたのではないかと思います。そしてそのアンテナがいかに重要なものかは、もう少し時間がたったのちに生徒各自が気付くはずだと引率者は確信しています。

明日から2回目の週末です。それぞれがどのような体験をしてくるのか、月曜日の話を楽しみにしています。

<ゴールデン・ビーチにて>

7月31日(水)、語学学校主催のActivityでGolden Beachというビーチに行きました。文字通り金色に輝く熱い砂のビーチで海水浴が楽しめる場所だったのですが、男子が熱中したのは海水浴ではなくサッカーでした。同じくビーチに来ていたイタリア人のグループと交流が始まり、サッカーの試合が行われることになりました。イタリア人の英語も片言ではありましたが、そこはスポーツという共通するものがしっかりと結びつけてくれました。小一時間にわたる熱戦を繰り広げました。結果は、1-3でイタリアがリードしたところでみんなの力が尽きてしまい、終了。つまり、試合としてはドローで終わったことになります。森村生の中には「僕の夢はイタリア人とスペイン人とサッカーをすることでした。そのうちの一つが叶いました。(Oくん)」と目を輝かせていた生徒もいましたし、「僕はイタリアが大好きでイタリア語も少し勉強しています(Sくん)」と話していた生徒もいました。彼は、これからイタリア人と写真の交換などをスタートとして交流を続けていくと話していました 一方女子たちも、バナナボートというアトラクションをはじめとして海辺の夏を満喫していました。

<グローバル研修が無事に終了しました>

8月4日(日)夕刻、グローバル研修に参加した17名は無事成田空港に到着しました。生徒たちはマルタ島での生活を経験し、ひとまわり成長したようです。9月の文化祭(みずき祭)では、参加した生徒による成果発表会を予定しております。ぜひご参加ください。