2019年度 グローバル研修⑥

<語学学校での様子>

各クラスは、9人~12人程度で構成されています。日本からの生徒は森村生のみで、各クラスに2人~4人が配属されています。他国の生徒は、イタリア人、ロシア人、スペイン人、ポーランド人、フランス人、トルコ人の生徒で、それぞれのクラスは、国際色豊かな構成になっています。それぞれの国の教育方針の違いからか、コミュニケーション能力と文法力のバランスはばらばらです。そのような中で、コミュニケーション能力を用いる「課題解決型授業」であれ、文法のように答えが決まっている授業であれ、クラスメイトと相談して答えを導き出す授業であれ、自分が持っている英語力を最大限に発揮しながら臨んでいかなければなりません。様子を見に行ったところ、この点においてそれぞれが努力している様子が伺えました。今週あたりになると、笑い声が響いてくるクラスも増えてきています。

毎晩、寮に戻ると毎日の課題である「本日の英語表現」の発表を全員で行います。英語科の引率者がSupervisorとなり、みんなが集めてきたちょっとおもしろい英語表現の交換をしています。先週は街の中にある単語だけを発表する生徒が多かったのですが、今週は、授業中に拾ってきたなかなかすてきな表現を披露する生徒も増えて来ています。

*語学学校での授業中の様子の撮影は禁じられているため、写真がございません。

<マルタ騎士団表敬訪問>

マルタ騎士団は、マルタ人にとって心のよりどころであると同時に誇りでもあります。貴族やそれに準ずる称号を持つ人や、大きく騎士団に貢献した人だけがそこに加わることができる名誉ある集団です。騎士団は国家と同等の権限や経済活動が許されておりとくべつな集団であることがよくわかります。7月30日(火)、私たちは特別にマルタ騎士団の団員の方を表敬訪問することができました。マルタ騎士団の成立の経緯や現在の活動など多岐にわたって話を伺うことができました。全員で話を聞いた後その場を去ったのですが、騎士団の方のHospitabilityの高さを感じさせられたことがありました。騎士団の方にお礼を伝え、オフィスを去るときに、騎士の方が最後まで見送ってくださいました。私たち一行が歩いて行き、姿が見えなくなる曲がり角のところでオフィスの方向を振り返ってみてみると、彼は入り口のところに立って大きく手を振ってくれたのです。もしかするとそのことに気づかなかった生徒がほとんどだったかもしれませんが、この点は非常に驚きでした。そういえば日本の京都でも大切なお客さんを見送るときはその人が曲がる角で姿が見えなくなるまで見送り、客人もその角で振り返り最後の会釈を行うということをすることを思い出しました。きちんとした作法が成立する世界は洋の東西を問わないようです。

<Night Activities>

夜のアクティビティもグローバル研修の中の大きな楽しみとなっています。夕方以降に企画されたActivityは主に3つです。まずはBallutaの街中にある教会のお祭り。次は「泡パーティ」。さらに「Laser Tag」です。

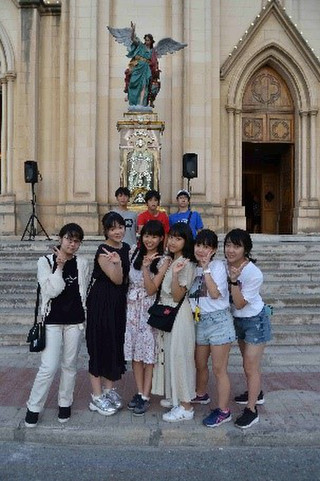

i) Church of Our Lady of Mount Carmel

マルタ人の大半はカトリックの敬虔な信者たちです。彼らはそれぞれの地域にある教会に通い、そこで祈りを捧げます。7月28日(日)、語学学校が位置する場所からほど近い、Ballutaという町の中にあるChurch of Our Lady of Mount Carmel(バルータ教会)という教会の祭りの日です。夕食後、希望者をつれて寮を出発し、涼風の吹く街を散歩しながら教会を目指しました。教会の中ではミサが捧げられており、綺麗な生花で飾られ荘厳さを増していました。教会の外では人々がマーチングバンドの演奏を楽しんだり、屋台から食べ物を買って食事をする人がいたりと、休日のマルタの穏やかな時間を楽しんでいます。

ii) Dance in the Deep Foams

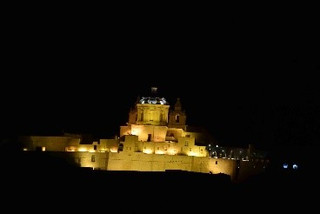

7月29日(月)に行われた「泡パーティ」は、マルタで学ぶ語学学校の生徒たちが集まってダンスを通して交流を深めるイベントです。文字通り泡の中で泳ぐようにしてダンスを楽しむパーティです。そのためか、各国からの高校生たちが簡単に打ち解けて楽しく交流をする様子があちこちに見られました。会場の外にはライトアップされたイムディーナがそびえており、昼間の焦がすような日差しとは対照的に夜風の涼しさは格別なものでした。日本が大好きという人が、ある森村生に真っ先に声をかけてきてくれました。手を取って互いに手をつなぎながら踊っていました。この2人のダンスがきっかけとなって、みんなが輪になって踊っていた姿はほほえましい「国際交流」でした。

ii) Lazer Tag

7月30日(火)のアトラクションは、Lazer Tag。これはSt.Julianの街にあるゲームアトラクションです。毎日、昼間の英語の勉強の疲れが吹き飛ぶようなアトラクションで、ひたすら楽しく時を過ごすことができました。