校長メッセージ 【第6回】 を更新しました

校長メッセージ(第6回)を更新しました。タイトルは、「中3NZ修学旅行 105期のスローガンは "Once-in-a-lifetime Chance~一期一会(いちごいちえ)"に寄せて」です。

下記のURL、もしくは「校長メッセージ」バナーからご覧いただけます。

校長メッセージ(第6回)を更新しました。タイトルは、「中3NZ修学旅行 105期のスローガンは "Once-in-a-lifetime Chance~一期一会(いちごいちえ)"に寄せて」です。

下記のURL、もしくは「校長メッセージ」バナーからご覧いただけます。

10月26日(土)、第2回学校説明会が行われました。この日の説明会のハイライトは、毎年秋の説明会恒例の「中等部1年生によるパネルディスカッション」です。中等部1年生男女6名のパネリストたちが、進行役の学年主任花村哲男先生の質問に緊張しながらも正直に答えてくれました。土曜日開催で小学生の参加も多く、昨年を大幅に上回る方々が来校されました。

以下は、パネルディスカッションの様子です。

〇森村への志願理由は何ですか?

Aくん:オープンスクールに参加したときのアットホームな雰囲気が気に入ったからです。

Bさん:昨年秋の説明会に来た際、この中1生によるパネルディスカッションを見て、自分もこの学校の仲間入りしたいと思って。

〇入学当初、不安はありましたか?

Cさん:私は自宅から学校が遠いので、一人で通学できるか不安でした。

Dくん:勉強についていけるか心配でした。

Eさん:初等部出身者と仲良くなれるか不安でしたが、入学3日後には友達が出来ていました。

〇好きな学校行事は何ですか?

Fくん:4月中旬の新入生歓迎会です。体育館で中2・中3の先輩が部活動紹介など、会全体を盛り上げてくれました。

Eさん:文化祭です。美術部に所属していますが、先輩との距離を縮めることができました。

〇好きな授業は何ですか?「言語技術」で習った「パラグラフ」を使って答えてください。

Dくん:僕は数学が好きです。なぜならば、数学は解答はもとより、解答にたどり着くまでの過程を重視するからです。だから僕は数学が好きです。

Fくん:僕が国語Ⅱが好きです。なぜならば、ひとつの法則に従ってパズルのようにその法則を当てはめていけば解答が導き出せるからです。だから僕は国語Ⅱが好きです。

〇部活動について教えてください。

Bさん:私は合唱部に所属しています。先輩と後輩の仲がよく、まとまりがあります。

Aくん:僕は陸上競技部に入っています。日頃の練習では先輩に教わることも多く、その練習の成果を大会で発揮できると嬉しいです。

〇受験勉強中のエピソードを教えてください。

Cさん:最後の模試で過去最低点を取り、(私は焦りませんでしたが)塾の先生を焦らせてしまいました。

Eさん:わからないときは基礎に戻ることに努めました。

Aくん:今からちょうど勉強を始めようとしたところで、親から「早く勉強を始めなさい」と言われるのが嫌でした。

Fくん:入試日が僕の誕生日に近かったので、「合格」という自分へのバースデープレゼント欲しさに頑張りました。

「オールドノリタケ」の花瓶を紹介する花村哲男先生

「オールドノリタケ」の花瓶を紹介する花村哲男先生

10月24日(木)、オーストラリア・ブリスベンより、クイーンズランド州政府教育省の方をお迎えし、説明会を開催しました。スライドやビデオを交え、QLD州の概略や教育制度に加え、高校での留学の仕方、州内の大学やTAFEなどへの進学の方法など、多岐にわたって説明を頂いただけでなく、生徒からの質問にも丁寧にお答えいただきました。

生徒も、「何度か行ったことがあるので、説明会があると聞いて興味を持って来た」とか、「オーストラリアの他の都市にはいったことがあるけれど、QLD州はいいところだと聞いたので」、あるいは「QUTという大学に興味を持っていたので、今回は楽しみでした」など、州の魅力を再発見し、自分の将来の可能性を広げられたようです。

来週にはオーストラリアのトップスクール、メルボルン大学から担当者をお迎えし、説明会を実施します。

森村学園中等部の第2回学校説明会にお申込みいただきまして、誠にありがとうございます。10月26日(土)14時30分からの説明会開催に先立ちまして、以下3点、お願い申し上げます。

(1)13時50分以降にご来校ください。当日は通常の授業を行っております。ご来校の皆様をお迎えする準備が整うのが13時50分頃になるためです。

(2)公共の交通機関をご利用の上、ご来校ください。学園内には駐車施設はございません。学園周辺での自家用車の乗り降りもご遠慮いただきますよう、お願い致します。

(3)室内履き(スリッパ等)をご持参ください。

皆様のご来校をお待ちしております。

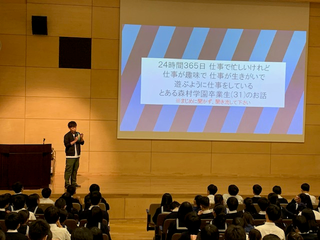

10月23日(水)、中等部2年生の職業講演は、Abema TVのプロデューサーとしてご活躍中の郭晃彰氏に講演していただきました。88期の卒業生で、現役時代は生徒会長としても活躍した先輩です。パワーポイントや動画を活用しながらも持ち前の「郭節」が炸裂し、中2の多くの生徒の惹きつけられる講演でした。テレビ局に入社され、どのようなお仕事をされているのか、取材や番組制作のご苦労が紹介されました。また、ご自分の中高時代がどのようであったのかといった紹介は、今の自分たちのちょっと中だるみ的な生活に刺激を与えるものでした。学生時代から「常に疑問を抱いたらそれを確認する」という生き方をしてきたことが、今の仕事に繋がっている、自分が一番楽しいと思えることを大事に仕事にしているといったお話には、各自が自分の将来に明るい夢を抱くことができ、仕事への価値観が変わった生徒もたくさんいました。生徒とのやりとりの中から、「現代の若者・中学2年生が興味を持つ事柄」について情報を集め取材に活かしていかれるという姿勢に、本当に仕事を大切にされ、24時間勤勉に活躍されている様子を垣間見ることのできる講演でした。

10月12日(土)は「臨時休校」とし、自宅学習日と致します。

授業・部活動・生徒会活動、その他全ての学校での活動を中止し、生徒の登校は禁止します。

過去にあまり例を見ないほどの大型台風ということで、想定外の被害が予想されます。交通機関も計画運休等、大きく乱れる等の報道もございますので、不要不急の外出は控え、安全第一でお過ごし願います。

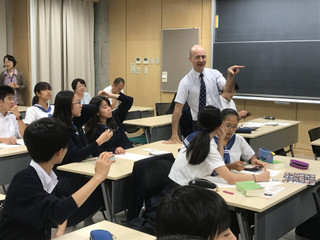

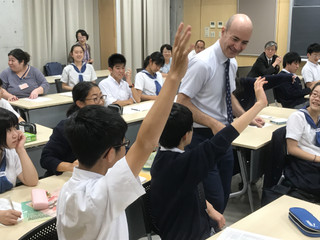

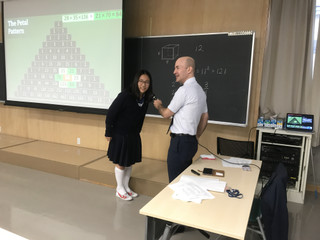

「イマージョン・プログラム 英語で数学を学ぶ Math in English」

10月8日(火)、中高等部合同授業、「イマージョン・プログラム 英語で数学を学ぶ Math in English」が行われました。

この「Math in English」は、今回講師として来てくださったBrian Shaw先生が開発されたプログラム。Brian先生の広範囲に渡る数学、科学、工学の研究を活かし、基礎的な数学の実践コースとして、様々な教育機関で取り上げられています。

授業が始まる前は、いったいどんなことをするんだろう?という気持ちで集まったと思われる生徒たちですが、愉快なBrian先生の軽快な授業にすぐになじんで、最後の「パスカルの三角形」まであっという間の1時間でした。

英語と数学の両面から刺激を受けられるこの授業は、年内にあと2回行われます。

森村学園の今とこれからを伝える広報誌「Miraiの森」が完成しました。Vol.1のテーマは「グローバル人財の基盤をなす言語技術(ランゲージ・アーツ)」です。

学校説明会で配布しております。

また、下記のURL(HPのバナー)からご覧いただけます。

来月20日より、中等部2年生は成田のホテルにて「イングリッシュキャンプ」を行います。2泊3日の英語漬けキャンプです。ネイティブの先生方が約20名参加され、様々なアクティビティーを行います。ほとんどの人が海外での生活経験がなく、さらに英語で会話をすることに壁を感じている人も多い中で、菅沼博文先生から、英語でコミュニケーションをとるコツを講演いただきました。先生は、大学生の時に、ニュージーランドへ留学されたことから始まり、さらに、メルボルン大学のロースクールで弁護士資格を取得され、海外での在住経験が大変に豊富な方です。苦手でいらした英語をいかに克服し、世界を広げていらしたのか、大変興味深いお話を伺いました。「伝えたいという気持ちが大切」「簡単な単語に置き換えること」「主語をまず発すること」といった具体的なお話は、多くの生徒に残りました。「イングリッシュキャンプが楽しみになった」「はやくニュージーランドの修学旅行に行きたい」という感想が多くみられ、有意義な講演会でした。

10月2日(水)、中等部2年生の今回の職業講演は翻訳家宮坂真央さんがいらしてくださいました。84期の卒業生でもあり、現在フリーランスの翻訳家としてご活躍の宮坂さんから、英語を活かした仕事のお話を伺うことができました。留学されたときの体験、大学で学ばれたこと、会社組織の中で翻訳に関わるお仕事をされていた時のことから、翻訳をされるときの決まり事、ご苦労なさっていることなどとても興味深いお話をいただきました。翻訳という仕事内容のみならず、英語の力を活かした職業の内容に、今、英語学習をしていくことモチベーションアップにもつながりました。さらに英語文化の中で生きていくということは、最後に意思表示をする日本の文化と違って最初に結論を明確に話さなければならないという言語技術の学習につながる意識も伺うことができました。また、質疑応答の中で、「ご苦労されること」には「I」という単語にも「私」なのか「俺」なのかのキャラクターによる訳し分けが必要なこと、英語でのジョークを日本語でも伝えていく工夫など、日ごろ無意識にみている映画やドラマの字幕に、訳詞家の影の努力も知ることができ、とても有意義な講演会でした。